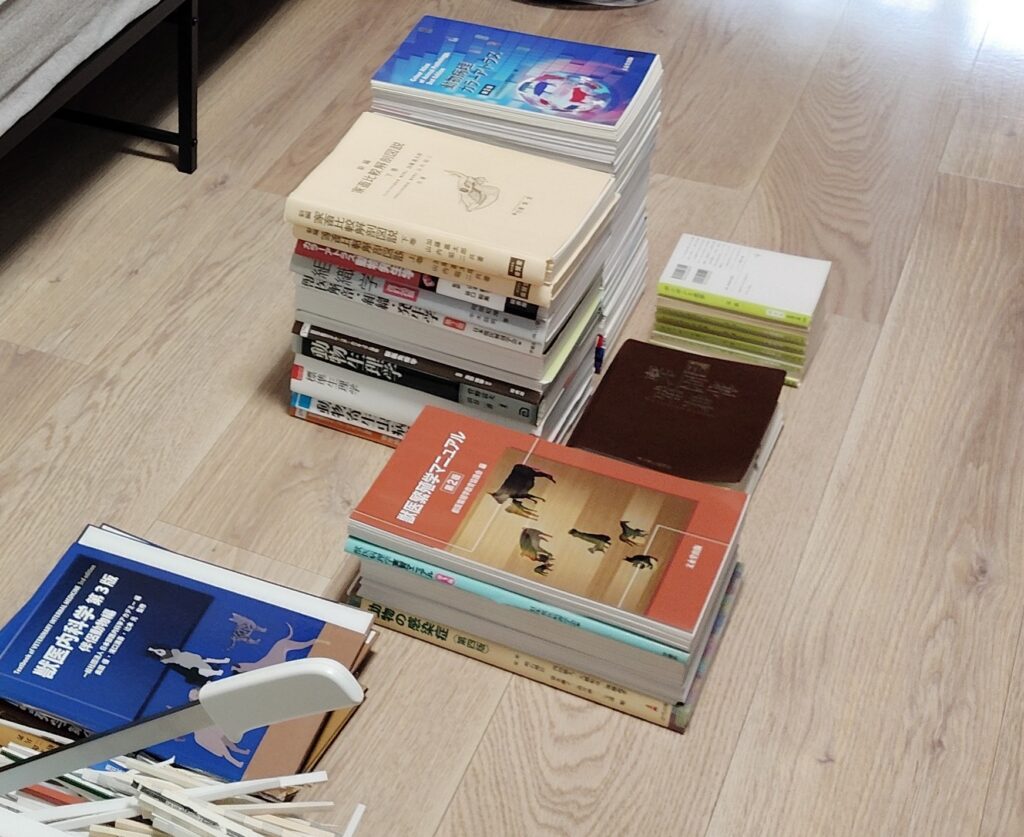

ここ数カ月間、休日のうち4,5時間ほどを紙の山を崩す作業に費やしていた。

いわゆる、自炊裁断。

しかし本日をもって、大学時代のほぼ全ての資料のデータ化を終えることができました。

この作業、国試の合格発表後くらいから取り掛かっていたんですよね。

毎週、量を決めて計画的に進めてはいたのですが、結局3か月以上もかかってしまいました。

長かったー。

製薬系の企業に就職したため、大動物の臨床など、転職でもしない限り関わることのなさそうな分野の教科書やノートから着手していったのですが…。

3月の引越しが大変だったこと(紙の資料は本当に重い)、来年度(今年度?)も異動が控えていることを考え、もうこの際全部データ化してしまえ、と思い切りました。

教科書とか、勿体ないかなあとは思ったんですけどね。

(結局、総額いくらだったんだろう?)

でもまあ、無駄になるわけではないし。

それに、データ化しておいた方がキーワード検索もできて便利だし、最近はノートも全てiPadで取るしね。

ちなみに、こういったデータをどう管理しているかというと、私はローカルとクラウドの両方に保存しています。

手順としては、まず、データをハードディスクに格納します。

それをGoogleドライブ(無料だと15Gまでなので、課金した方が良い)を使ってクラウドにバックアップします。

このクラウドストレージは、ローカルデータのミラーリングとして使っているわけです。

ハードディスクのデータをGoogleドライブに自動バックアップするように設定しておけば、新たにハードディスクにデータを追加した際も、勝手にクラウド側にも反映してくれます。

なぜハードディスクとクラウドの両方に同じデータが保存されている状態にするのかというと、2つの理由があります。

① データの利用可能性を広げるため

② クラウドサービスだけに依存するのは不安なため

①について

データをクラウド上に置いておけば、スマホやタブレットなど、複数のデバイスからアクセス可能になります。

ローカルだけだと、それを接続しているPCなどからしかアクセスできませんが、クラウドなら外出先でも、必要な資料をすぐに開くことができるわけです。

キーワード検索も、スマホでさっと行えます。

② について

滅多にないとは思いますが、Google側の問題でクラウドにアクセスできなくなったり、最悪データが消失してしまったりする可能性もゼロではありません。

大元のデータはローカルに置いておき、クラウドはバックアップとして使うようにしておくのが、個人的には安心できるのです。

過去には、Googleサーバーの不具合で一時的にサービスにアクセスできなくなった事例や、(又聞きですが)クラウドに預けているデータが不当にポルノ認定されアカウント自体が凍結してしまった事例があったようです。

逆に、ハードディスクが故障した場合でも、クラウド上にはバックアップデータが残っているので、新しいローカルディスクを用意してダウンロードすれば元通りになります。

相互に保管しておくことで、片方に何かあっても復元可能な体制が整うのです。

こうして、大学時代の資料を全て、自分用のデータベースに収めることができました。

(私は写真や音楽、領収書などのドキュメントデータも、同様の方法で管理しています。)

個人的に気に入っているポイントは、手書きの文字も検索にヒットする点です。

手書きで取ったノートやメモなどもスキャンしてデータ化しているのですが、これらも検索の対象になるんですよ。(ある程度読める字で書いていればですが。)

という訳で、本棚にもだいぶ空きができ、すっきりしました。

書籍も漫画も、新たに買えるね!

(それでまた自炊裁断するんだろうな。多分数年後に。)

デジタルネイティブ世代なので(?)、どうしてもテキストはデジタルで読める方が便利だと感じてしまうのですよね。

物理的に所持するモノは、コレクションとしての意味合いが強い。

コメントを残す